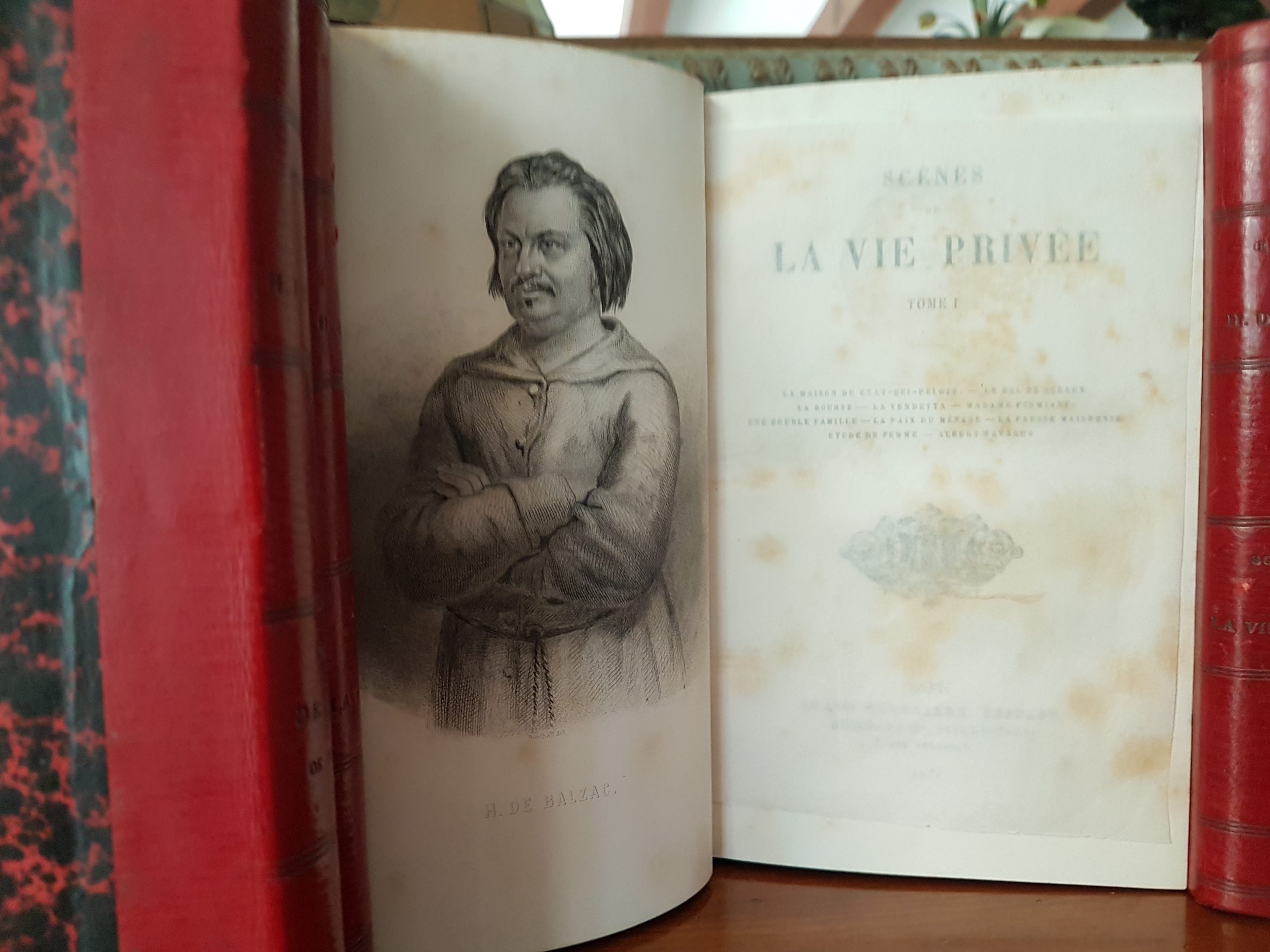

Avant-propos à la Comédie Humaine

Avant-propos à la Comédie Humaine par Honoré de Balzac (1842)

En donnant à une oeuvre entreprise depuis bientôt treize ans, le titre de La Comédie Humaine, il est nécessaire d’en dire la pensée, d’en raconter l’origine, d’en expliquer brièvement le plan, en essayant de parler de ces choses comme si je n’y étais pas intéressé. Ceci n’est pas aussi difficile que le public pourrait le penser. Peu d’oeuvres donne beaucoup d’amour-propre, beaucoup de travail donne infiniment de modestie. Cette observation rend compte des examens que Corneille, Molière et autres grands auteurs faisaient de leurs ouvrages : s’il est impossible de les égaler dans leurs belles conceptions, on peut vouloir leur ressembler en ce sentiment.

L’idée première de La Comédie Humaine fut d’abord chez moi comme un rêve, comme un de ces projets impossibles que l’on caresse et qu’on laisse s’envoler ; une chimère qui sourit, qui montre son visage de femme et qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique. Mais la chimère, comme beaucoup de chimères, se change en réalité, elle a ses commandements et sa tyrannie auxquels il faut céder. Cette idée vint d’une comparaison entre l’Humanité et l’Animalité.

Ce serait une erreur de croire que la grande querelle qui, dans ces derniers temps, s’est émue entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, reposait sur une innovation scientifique. L’unité de composition occupait déjà sous d’autres termes les plus grands esprits des deux siècles précédents. En relisant les oeuvres si extraordinaires des écrivains mystiques qui se sont occupés des sciences dans leurs relations avec l’infini, tels que Swedenborg, Saint-Martin, etc., et les écrits des plus beaux génies en histoire naturelle, tels que Leibnitz, Buffon, Charles Bonnet, etc., on trouve dans les monades de Leibnitz, dans les molécules organiques de Buffon, dans la force végétatrice de Needham, dans l’emboîtement des parties similaires de Charles Bonnet, assez hardi pour écrire en 1760 : L’animal végète comme la plante ; on trouve, dis-je, les rudiments de la belle loi du soi pour soi sur laquelle repose l’unité de composition. Il n’y a qu’un animal. Le créateur ne s’est servi que d’un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L’animal est un principe qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer. Les Espèces Zoologiques résultent de ces différences. La proclamation et le soutien de ce système, en harmonie d’ailleurs avec les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera

l’éternel honneur de Geoffroy Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute science, et dont le triomphe a été salué par le dernier article qu’écrivit le grand Goethe.

Pénétré de ce système bien avant les débats auxquels il a donné lieu, je vis que, sous ce rapport, la Société ressemblait à la Nature. La Société ne fait-elle pas de l’homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d’hommes différents qu’il y a de variétés en zoologie ? Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d’état, un commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l’âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il existera donc de tous temps des Espèces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l’ensemble de la zoologie, n’y avait-il pas une oeuvre de ce genre à faire pour la Société ? Mais la Nature a posé, pour les variétés animales, des bornes entre lesquelles la Société ne devait pas se tenir. Quand Buffon peignait le lion, il achevait la lionne en quelques phrases ; tandis que dans la Société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle. Il peut y avoir deux êtres parfaitement dissemblables dans un ménage. La femme d’un marchand est quelquefois digne d’être celle d’un prince, et souvent celle d’un prince ne vaut pas celle d’un artiste. L’Etat Social a des hasards que ne se permet pas la Nature, car il est la Nature plus la Société. La description des Espèces Sociales était donc au moins double de celle des Espèces animales, à ne considérer que les deux sexes. Enfin, entre les animaux, il y a peu de drames, la confusion ne s’y met guère ; ils courent sur les uns aux autres, voilà tout. Les hommes courent bien aussi les uns sur les autres ; mais leur plus ou moins d’intelligence rend le combat autrement compliqué. Si quelques savants n’admettent pas encore que l’Animalité se transborde dans l’Humanité par un immense courant de vie, l’épicier devient certainement pair de France, et le noble descend parfois au dernier rang social. Puis, Buffon a trouvé la vie excessivement simple chez les animaux. L’animal a peu de mobilier, il n’a ni arts ni sciences ; tandis que l’homme, par une loi qui est à rechercher, tend à représenter ses moeurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu’il approprie à ses besoins. Quoique Leuwenhoëk, Swammerdam, Spallanzani, Réaumur, Charles Bonnet, Muller, Haller et autres patients zoographes aient démontré combien les moeurs des animaux étaient intéressantes, les habitudes de chaque animal sont, à nos yeux du moins, constamment semblables en tout temps ; tandis que les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures d’un prince, d’un banquier, d’un artiste, d’un bourgeois, d’un prêtre et d’un pauvre sont entièrement dissemblables et changent au gré des civilisations.

Ainsi l’oeuvre à faire devait avoir une triple forme : les hommes, les femmes et les choses, c’est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu’ils donnent de leur pensée ; enfin l’homme et la vie.

En lisant les sèches et rebutantes nomenclatures de faits appelés histoires, qui ne s’est aperçu que les écrivains ont oublié, dans tous les temps, en Egypte, en Perse, en Grèce, à Rome, de nous donner l’histoire des moeurs. Le morceau de Pétrone sur la vie privée des Romains irrite plutôt qu’il ne satisfait notre curiosité. Après avoir remarqué cette immense lacune dans le champ de l’histoire, l’abbé Barthélemy consacra sa vie à refaire les moeurs grecques dans Anacharsis.

Mais comment rendre intéressant le drame à trois ou quatre mille personnages que présente une Société ? comment plaire à la fois au poète, au philosophe et aux masses qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes images ? Si je concevais l’importance et la poésie de cette histoire du coeur humain, je ne voyais aucun moyen d’exécution ; car, jusqu’à notre époque, les plus célèbres conteurs avaient dépensé leur talent à créer un ou deux personnages typiques, à peindre une face de la vie. Ce fut avec cette pensée que je lus les oeuvres de Walter Scott. Walter Scott, ce trouveur (trouvère) moderne, imprimait alors une allure gigantesque à un genre de composition injustement appelé secondaire. N’est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l’Etat-Civil avec Daphnis et Chloë, Roland, Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut, Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoë, Gilblas, Ossian, Julie d’Etanges, mon oncle Tobie, Werther, René, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie, Jeanie Dean, Claverhouse, Ivanhoë, Manfred, Mignon, que de mettre en ordre les faits à peu près les mêmes chez toutes les nations, de rechercher l’esprit de lois tombées en désuétude, de rédiger des théories qui égarent les peuples, ou, comme certains métaphysiciens, d’expliquer ce qui est ? D’abord, presque toujours ces personnages, dont l’existence devient plus longue, plus authentique que celle des générations au milieu desquelles on les fait naître, ne vivent qu’à la condition d’être une grande image du présent. Conçus dans les entrailles de leur siècle, tout le coeur humain se remue sous leur enveloppe, il s’y cache souvent toute une philosophie. Walter Scott élevait donc à la valeur philosophique de l’histoire le roman, cette littérature qui, de siècle en siècle, incruste d’immortels diamants la couronne poétique des pays où se cultivent les lettres. Il y mettait l’esprit des anciens temps, il y réunissait à la fois le drame, le dialogue, le portrait, le paysage, la description ; il y faisait entrer le merveilleux et le vrai, ces éléments de l’épopée, il y faisait coudoyer la poésie par la familiarité des plus humbles langages. Mais, ayant moins imaginé un système que trouvé sa manière dans le feu du travail ou par la logique de ce travail, il n’avait pas songé à relier ses compositions l’une à l’autre de manière à coordonner une histoire complète, dont chaque chapitre eut été un roman, et chaque roman une époque. En apercevant ce défaut de liaison, qui d’ailleurs ne rend pas l’Ecossais moins grand, je vis à la fois le système favorable à l’exécution de mon ouvrage et la possibilité de l’exécuter. Quoique, pour ainsi dire, ébloui par la fécondité surprenante de Walter Scott, toujours semblable à lui-même et toujours original, je ne fus pas désespéré, car je trouvai la raison de ce talent dans l’infinie variété de la nature humaine. Le hasard est le plus grand romancier du monde : pour être fécond, il n’y a qu’à l’étudier. La Société française allait être l’historien, je ne devais être que le secrétaire. En dressant l’inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la Société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l’histoire oubliée par tant d’historiens, celle des moeurs. Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserais, sur la France au XIXe siècle ce livre que nous regrettons tous, que Rome, Athènes, Tyr, Memphis, la Perse, l’Inde ne nous ont malheureusement pas laissé sur leurs civilisations, et qu’à l’instar de l’abbé Barthélemy, le courageux et patient Monteil avait essayé pour le Moyen-Age, mais sous une forme peu attrayante.

Ce travail n’était rien encore. S’en tenant à cette reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient ou courageux des types humains, le conteur des drames de la vie intime, l’archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions, l’enregistreur du bien et du mal ; mais, pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d’événements. Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas trouvé, cette raison, ce moteur social, ne fallait-il pas méditer sur les principes naturels et voir en quoi les Sociétés s’écartent ou se rapprochent de la règle éternelle, du vrai, du beau ? Malgré l’étendue des prémisses, qui pouvaient être à elles seules un ouvrage, l’oeuvre, pour être entière, voulait une conclusion. Ainsi dépeinte, la Société devait porter avec elle la raison de son mouvement.

La loi de l’écrivain, ce qui le fait tel, je ne crains pas de le dire, le rend égal et peut-être supérieur à l’homme d’Etat, est une décision quelconque sur les choses humaines, un dévouement absolu à des principes. Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibnitz, Kant, Montesquieu sont la science que les

hommes d’Etat appliquent. » Un écrivain doit avoir en morale et en politique des opinions arrêtées, il doit se regarder comme un instituteur des hommes ; car les hommes n’ont pas besoin de maîtres pour douter « , a dit Bonald. J’ai pris de bonne heure pour règle ces grandes paroles, qui sont la loi de l’écrivain monarchique aussi bien que celle de l’écrivain démocratique. Aussi, quand on voudra m’opposer à moi-même, se trouvera-t-il qu’on aura mal interprété quelque ironie, ou bien l’on rétorquera mal à propos contre moi le discours d’un de mes personnages, manoeuvre particulière aux calomniateurs. Quant au sens intime, à l’âge de cet ouvrage, voici les principes qui lui servent de base.

L’homme n’est ni bon ni méchant, il naît avec des instincts et des aptitudes ; la Société, loin de le dépraver, comme l’a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur ; mais l’intérêt développe aussi ses penchants mauvais. Le Christianisme, et surtout le Catholicisme, étant, comme je l’ai dit dans Le Médecin de campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l’homme, est le plus grand élément d’Ordre Social.

En lisant attentivement le tableau de la Société, moulée, pour ainsi dire, sur le vif avec tout son bien et tout son mal, il en résulte cet enseignement que si la pensée, ou la passion, qui comprend la pensée et le sentiment, est l’élément social, elle en est aussi l’élément destructeur. En ceci, la vie sociale ressemble à la vie humaine. On ne donne aux peuples de longévité qu’en modérant leur action vitale. L’enseignement, ou mieux, l’éducation par des Corps Religieux est donc le grand principe d’existence pour les peuples, le seul moyen de diminuer la somme du mal et d’augmenter la somme du bien dans toute Société. La pensée, principe des maux et des biens, ne peut être préparée, domptée, dirigée que par la religion. L’unique religion possible est le Christianisme (voir la lettre écrite de Paris dans Louis Lambert où le jeune philosophe mystique explique, à propos de la doctrine de Swedenborg, comme il n’y a jamais eu qu’une même religion depuis l’origine du monde). Le Christianisme a créé les peuples modernes, il les conservera. De là, sans doute, la nécessité du principe monarchique. Le Catholicisme et la Royauté sont deux principes jumeaux. Quant aux limites dans lesquelles ces deux principes doivent être enfermés par des Institutions afin de ne pas les laisser se développer absolument, chacun sentira qu’une préface aussi succincte que doit l’être celle-ci ne saurait devenir un traité politique. Aussi ne dois-je entrer ni dans les dissensions religieuses ni dans les dissensions politiques du moment. J’écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. Sans être l’ennemi de l’Election, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l’Election prise comme unique moyen social, et surtout aussi mal organisée qu’elle l’est aujourd’hui, car elle ne représente pas d’imposantes minorités aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique. L’Election, étendue à tout, nous donne le gouvernement par les masses, le seul qui ne soit point responsable, et où la tyrannie est sans bornes, car elle s’appelle la loi. Aussi regardé-je la Famille et non l’individu comme le véritable élément social. Sous ce rapport, au risque d’être regardé comme un esprit rétrograde, je me range du côté de Bossuet et de Bonald,

au lieu d’aller avec les novateurs modernes. Comme l’Election est devenue l’unique moyen social, si j’y avais recours pour moi-même, il ne faudrait pas inférer la moindre contradiction entre mes actes et ma pensée. Un ingénieur annonce que tel pont est près de crouler, qu’il y a danger pour tous à s’en servir, et il y passe lui-même quand ce pont est la seule route pour arriver à la ville. Napoléon avait merveilleusement adapté l’Election au génie de notre pays. Aussi les moindres députés de son Corps Législatif ont-ils été les plus célèbres orateurs des Chambres sous la Restauration. Aucune Chambre n’a valu le Corps Législatif en les comparant homme à homme. Le système électif de l’Empire est donc incontestablement le meilleur. Certaines personnes pourront trouver quelque chose de superbe et d’avantageux dans cette déclaration. On cherchera querelle au romancier de ce qu’il veut être historien, on lui demandera raison de sa politique. J’obéis ici à une obligation, voilà toute la réponse. L’ouvrage que j’ai entrepris aura la longueur d’une histoire, j’en devais la raison, encore cachée, les principes et la morale. Nécessairement forcé de supprimer les préfaces publiées pour répondre à des critiques essentiellement passagères, je n’en veux conserver qu’une observation.

Les écrivains qui ont un but, fût-ce un retour aux principes qui se trouvent dans le passé par cela même qu’ils sont éternels, doivent toujours déblayer le terrain. Or, quiconque apporte sa pierre dans le domaine des idées, quiconque signale un abus, quiconque marque d’un signe le mauvais pour être retranché, celui-là passe toujours pour être immoral. Le reproche d’immoralité, qui n’a jamais failli à l’écrivain courageux, est d’ailleurs le dernier qui reste à faire quand on n’a plus rien à dire à un poète. Si vous êtes vrai dans vos peintures ; si à force de travaux diurnes et nocturnes, vous parvenez à écrire la langue la plus difficile du monde, on vous jette alors le mot immoral à la face. Socrate fut immoral, Jésus-Christ fut immoral ; tous deux ils furent poursuivis au nom des Sociétés qu’ils renversaient ou réformaient. Quand on veut tuer quelqu’un, on le taxe d’immoralité. Cette manoeuvre, familière aux partis, est la honte de tous ceux qui l’emploient. Luther et Calvin savaient bien ce qu’ils faisaient en se servant des Intérêts matériels blessés comme d’un bouclier ! Aussi ont-ils vécu toute leur vie.

En copiant toute la Société, la saisissant dans l’immensité de ses agitations, il arrive, il devait arriver que telle composition offrait plus de mal que de bien, que telle partie de la fresque représentait un groupe coupable, et la critique de crier à l’immoralité, sans faire observer la moralité de telle autre partie destinée à former un contraste parfait. Comme le critique ignorait le plan général, je lui pardonnais d’autant mieux qu’on ne peut pas plus empêcher la critique qu’on ne peut empêcher la vue, le langage et le jugement de s’exercer. Puis le temps de l’impartialité n’est pas encore venu pour moi. D’ailleurs, l’auteur qui ne sait pas se résoudre à essuyer le feu de la critique ne doit pas plus se mettre à écrire qu’un voyageur ne doit se mettre en route en comptant sur un ciel toujours serein. Sur ce point, il me reste à faire observer que les moralistes les plus consciencieux doutent fort que la Société puisse offrir autant de bonnes que de mauvaises actions, et dans le tableau que j’en fais, il se trouve plus de personnages vertueux que de personnages répréhensibles. Les actions blâmables, les fautes, les crimes, depuis les plus légers jusqu’aux plus graves, y trouvent toujours leur punition humaine ou divine, éclatante ou secrète. J’ai mieux fait

que l’historien, je suis plus libre. Cromwell fut, ici-bas, sans autre châtiment que celui que lui infligeait le penseur. Encore y a-t-il eu discussion d’école à école. Bossuet lui-même a ménagé ce grand régicide. Guillaume d’Orange l’usurpateur, Hugues Capet, cet autre usurpateur, meurent pleins de jours, sans avoir eu plus de défiances ni plus de craintes qu’Henri IV et que Charles Ier. La vie de Catherine II et celle de Louis XVI, mises en regard, concluraient contre toute espèce de morale, à les juger au point de vue de la morale qui régit les particuliers ; car pour les Rois, pour les hommes d’Etat, il y a, comme l’a dit Napoléon , une petite et une grande morale. Les Scènes de la vie politique sont basées sur cette belle réflexion. L’histoire n’a pas pour loi, comme le roman, de tendre vers le beau idéal. L’histoire est ou devrait être ce qu’elle fut ; tandis que le roman doit être le monde meilleur, a dit Mme Necker, un des esprits les plus distingués du dernier siècle. Mais le roman ne serait rien si, dans cet auguste mensonge, il n’était pas vrai dans les détails. Obligé de se conformer aux idées d’un pays essentiellement hypocrite, Walter Scott a été faux, relativement à l’humanité, dans la peinture de la femme, parce que ses modèles étaient des schismatiques. La femme protestante n’a pas d’idéal. Elle peut être chaste, pure, vertueuse ; mais son amour sans expansion sera toujours calme et rangé comme un devoir accompli. Il semblerait que la Vierge Marie ait refroidi le coeur des sophistes qui la bannissaient du ciel, elle et ses trésors de miséricorde. Dans le Protestantisme, il n’y a plus rien de possible pour la femme après la faute ; tandis que dans l’Eglise catholique, l’espoir du pardon la rend sublime. Aussi n’existe-t-il qu’une seule femme pour l’écrivain protestant, tandis que l’écrivain catholique trouve une femme nouvelle, dans chaque nouvelle situation. Si Walter Scott eut été catholique, s’il se fût donné pour tâche la description vraie des différentes Sociétés qui se sont succédé en Ecosse, peut-être le peintre d’Effie et d’Alice (les deux figures qu’il se reprocha dans ses vieux jours d’avoir dessinées) eût-il admis les passions avec leurs fautes et leurs châtiments, avec les vertus que le repentir leur indique. La passion est toute l’humanité. Sans elle, la religion, l’histoire, le roman, l’art seraient inutiles.

En me voyant amasser tant de faits et les peindre comme ils sont, avec la passion pour élément, quelques personnes ont imaginé, bien à tort, que j’appartenais à l’école sensualiste et matérialiste, deux faces du même fait, le panthéisme. Mais peut-être pouvait-on, devait-on s’y tromper. Je ne partage point la croyance à un progrès indéfini, quant aux Sociétés, je crois aux progrès de l’homme sur lui-même. Ceux qui veulent apercevoir chez moi l’intention de considérer l’homme comme une créature finie se trompent donc étrangement. Séraphita la doctrine en action du Bouddha chrétien, me semble une réponse suffisante à cette accusation assez légèrement avancée d’ailleurs.

Dans certains fragments de ce long ouvrage, j’ai tenté de populariser les faits étonnants, je puis dire les prodiges de l’électricité, qui se métamorphose chez l’homme en une puissance incalculée ; mais en quoi les phénomènes cérébraux et nerveux qui démontrent l’existence d’un nouveau monde moral dérangent-ils les rapports certains et nécessaires entre les mondes et Dieu ? en quoi les dogmes catholiques en seraient-ils ébranlés ?

Si, par des faits incontestables, la pensée est rangée un jour parmi les fluides qui ne se révèlent que par leurs effets et dont la substance échappe à nos sens même agrandis par tant de moyens mécaniques, il en sera ceci comme de la sphéricité de la terre observée par Christophe Colomb, comme de sa rotation démontrée par Galilée. Notre avenir restera le même. Le magnétisme animal, aux miracles duquel je me suis familiarisé depuis 1820 ; les belles recherches de Gall, le continuateur de Lavater ; tous ceux qui, depuis cinquante ans, ont travaillé la pensée comme les opticiens ont travaillé la lumière, deux choses quasi semblables, concluent et pour les mystiques, ces disciples de l’apôtre saint Jean, et pour tous les grands penseurs qui ont établi le monde spirituel, cette sphère où se révèlent les rapports entre l’homme et Dieu.

En saisissant bien le sens de cette composition, on reconnaîtra que j’accorde aux faits constants, quotidiens, secrets ou patents, aux actes de la vie individuelle, à leurs causes et à leurs principes autant d’importance que jusqu’alors les historiens en ont attaché aux événements de la vie publique des nations. La bataille inconnue qui se livre dans une vallée de l’Indre entre madame de Mortsauf et la passion est peut-être aussi grande que la plus illustre des batailles connues (Le Lys dans la vallée). Dans celle-ci, la gloire d’un conquérant est en jeu ; dans l’autre, il s’agit du ciel. Les infortunes des Birotteau, le prêtre et le parfumeur, sont pour moi celles de l’humanité. La Fosseuse (Médecin de campagne), et madame Graslin (Curé de village) sont presque toute la femme. Nous souffrons tous les jours ainsi. J’ai eu cent fois à faire ce que Richardson n’a fait qu’une seule fois. Lovelace a mille formes, car la corruption sociale prend les couleurs de tous les milieux où elle se développe. Au contraire, Clarisse, cette belle image de la vertu passionnée, a des lignes d’une pureté désespérante. Pour créer beaucoup de vierges, il faut être Raphaël. La littérature est peut-être, sous ce rapport, au-dessous de la peinture. Aussi peut-il m’être permis de faire remarquer combien il se trouve de figures irréprochables (comme vertu) dans les portions publiées de cet ouvrage : Pierrette Lorrain, Ursule Mirouët, Constance Birotteau, la Fosseuse, Eugénie Grandet, Marguerite Claës, Pauline de Villenoix, madame Jules, madame de La Chanterie, Eve Chardon, mademoiselle d’Esgrignon, madame Firmiani, Agathe Rouget, Renée de Maucombe ; enfin bien des figures du second plan, qui pour être moins en relief que celles-ci, n’en offrent pas moins au lecteur la pratique des vertus domestiques. Joseph Lebas, Genestas, Benassis, le curé Bonnet, le médecin Minoret, Pillerault, David Séchard, les deux Birotteau, le curé Chaperon, le juge Popinot, Bourgeat, les Sauviat, les Tascheron, et bien d’autres ne résolvent-ils pas le difficile problème littéraire qui consiste à rendre intéressant un personnage vertueux.

Ce n’était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d’une époque, car telle est, en définitive, la somme des types que présente chaque génération et que La Comédie Humaine comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d’existences exigeaient des cadres, et, qu’on me pardonne cette expression, des galeries. De là, les divisions si naturelles, déjà connues, de mon ouvrage en Scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne. Dans ces six livres sont classées toutes les Etudes de moeurs qui forment l’histoire générale de la Société, la collection de tous ses faits et gestes, eussent dit nos ancêtres.

Ces six livres répondent d’ailleurs à des idées générales. Chacun d’eux a son sens, sa signification, et formule une époque de la vie humaine. Je répéterai là, mais succinctement, ce qu’écrivit, après s’être enquis de mon plan, Félix Davin, jeune talent ravi aux lettres par une mort prématurée. Les Scènes de la vie privée représentent l’enfance, l’adolescence et leurs fautes, comme les Scènes de la vie de province représentent l’âge des passions, des calculs, des intérêts et de l’ambition. Puis les Scènes de la vie parisienne offrent le tableau des goûts, des vices et de toutes les choses effrénées qu’excitent les moeurs particulières aux capitales où se rencontrent à la fois l’extrême bien et l’extrême mal. Chacune de ces trois parties a sa couleur locale : Paris et la province, cette antithèse sociale a fourni ses immenses ressources. Non seulement les hommes, mais encore les événements principaux de la vie, se formulent par des types. Il y a des situations qui se représentent dans toutes les existences, des phases typiques, et c’est là l’une des exactitudes que j’ai le plus cherchées. J’ai tâché de donner une idée des différentes contrées de notre beau pays. Mon ouvrage a sa géographie comme il a sa généalogie et ses familles, ses lieux et ses choses, ses personnes et ses faits ; comme il a son armorial, ses nobles et ses bourgeois, ses artisans et ses paysans, ses politiques et ses dandies, son armée, tout son monde enfin !

Après avoir peint dans ces trois livres la vie sociale, il restait à montrer les existences d’exception qui résument les intérêts de plusieurs ou de tous, qui sont en quelque sorte hors la loi commune : de là les Scènes de la vie politique. Cette vaste peinture de la société finie et achevée, ne fallait-il pas la montrer dans son état le plus violent ; se portant hors de chez elle, soit pour la défense, soit pour la conquête ? De là, les Scènes de la vie militaire, la portion la moins complète encore de mon ouvrage, mais dont la place sera laissée dans cette édition, afin qu’elle en fasse partie quand je l’aurai terminée. Enfin, les Scènes de la vie de campagne sont en quelque sorte le soir de cette longue journée, s’il m’est permis de nommer ainsi le drame social. Dans ce livre, se trouvent les plus purs caractères et l’application des grands principes d’ordre, de politique, de moralité.

Telle est l’assise, pleine de figures, pleine de comédies et de tragédies sur laquelle s’élèvent les Etudes philosophiques, seconde partie de l’ouvrage, où le moyen social de tous les effets se trouve démontré, où les ravages de la pensée sont peints, sentiment à sentiment, et dont le premier ouvrage, La Peau de chagrin, relie en quelque sorte les Etudes de moeurs aux Etudes philosophiques par l’anneau d’une fantaisie presque orientale où la Vie elle-même est peinte aux prises avec le Désir, principe de toute Passion.

Au-dessus, se trouveront les Etudes analytiques, desquelles je ne dirai rien, car il n’en a été publié qu’une seule, la Physiologie du mariage. D’ici à quelque temps, je dois donner deux autres ouvrages de ce genre. D’abord la Pathologie de la vie sociale puis l’Anatomie des corps enseignants et la Monographie de la vertu.

En voyant tout ce qui reste à faire, peut-être dira-t-on de moi ce qu’ont dit mes éditeurs : Que Dieu vous prête vie ! Je souhaite seulement de n’être pas aussi tourmenté par les hommes et par les

choses que je le suis depuis que j’ai entrepris cet effroyable labeur. J’ai eu ceci pour moi, dont je rends grâce à Dieu, que les plus grands talents de cette époque, que les plus beaux caractères, que de sincères amis, aussi grands dans la vie privée que ceux-ci le sont dans la vie publique, m’ont serré la main en me disant : » Courage! » Et pourquoi n’avouerais-je pas que ces amitiés, que des témoignages donnés çà et là par des inconnus, m’ont soutenu dans la carrière et contre moi-même et contre d’injustes attaques, contre la calomnie qui m’a si souvent poursuivi, contre le découragement et contre cette trop vive espérance dont les paroles sont prises pour celles d’un amour-propre excessif ? J’avais résolu d’opposer une impassibilité stoïque aux attaques et aux injures ; mais, en deux occasions, de lâches calomnies ont rendu la défense nécessaire. Si les partisans du pardon des injures regrettent que j’aie montré mon savoir en fait d’escrime littéraire, plusieurs chrétiens pensent que nous vivons dans un temps où il est bon de faire voir que le silence a

sa générosité.

A ce propos, je dois faire observer que je ne reconnais pour mes ouvrages que ceux qui portent mon nom. En dehors de La Comédie humaine, il n’y a de moi que les Cent contes drolatiques, deux pièces de théâtre et des articles isolés qui d’ailleurs sont signés. J’use ici d’un droit incontestable. Mais ce désaveu, quand même il atteindrait des ouvrages auxquels j’aurais collaboré, m’est commandé moins par l’amour-propre que par la vérité. Si l’on persistait à m’attribuer des livres que, littérairement parlant, je ne reconnais point pour miens, mais dont la propriété me fut confiée, je laisserais dire, par la même raison que je laisse le champ libre aux calomnies.

L’immensité d’un plan qui embrasse à la fois l’histoire et la critique de la Société, l’analyse de ses maux et la discussion de ses principes, m’autorise, je crois, à donner à mon ouvrage le titre sous lequel il paraît aujourd’hui : La Comédie humaine. Est-ce ambitieux ? N’est-ce que juste ? C’est ce que, l’ouvrage terminé, le public décidera.

Paris, Juillet 1842.

No Comments